FRG-7000、そう、「7000」なんです...今更? なーんて思われますが、FROGマニアとしては非常に気になる1台です。

ことの始まりは昨年末、セカイモンのオークションで残り5分のFRG-7000を発見。

セカイモンはしばらく使って無かったので、支払方法やら住所(!)を更新して落札完了。

(引っ越ししてから使ってなかったのがビックリ...)

で、イギリスから届いたのがコレ。そこそこ美品です。コンセントもイギリス仕様。

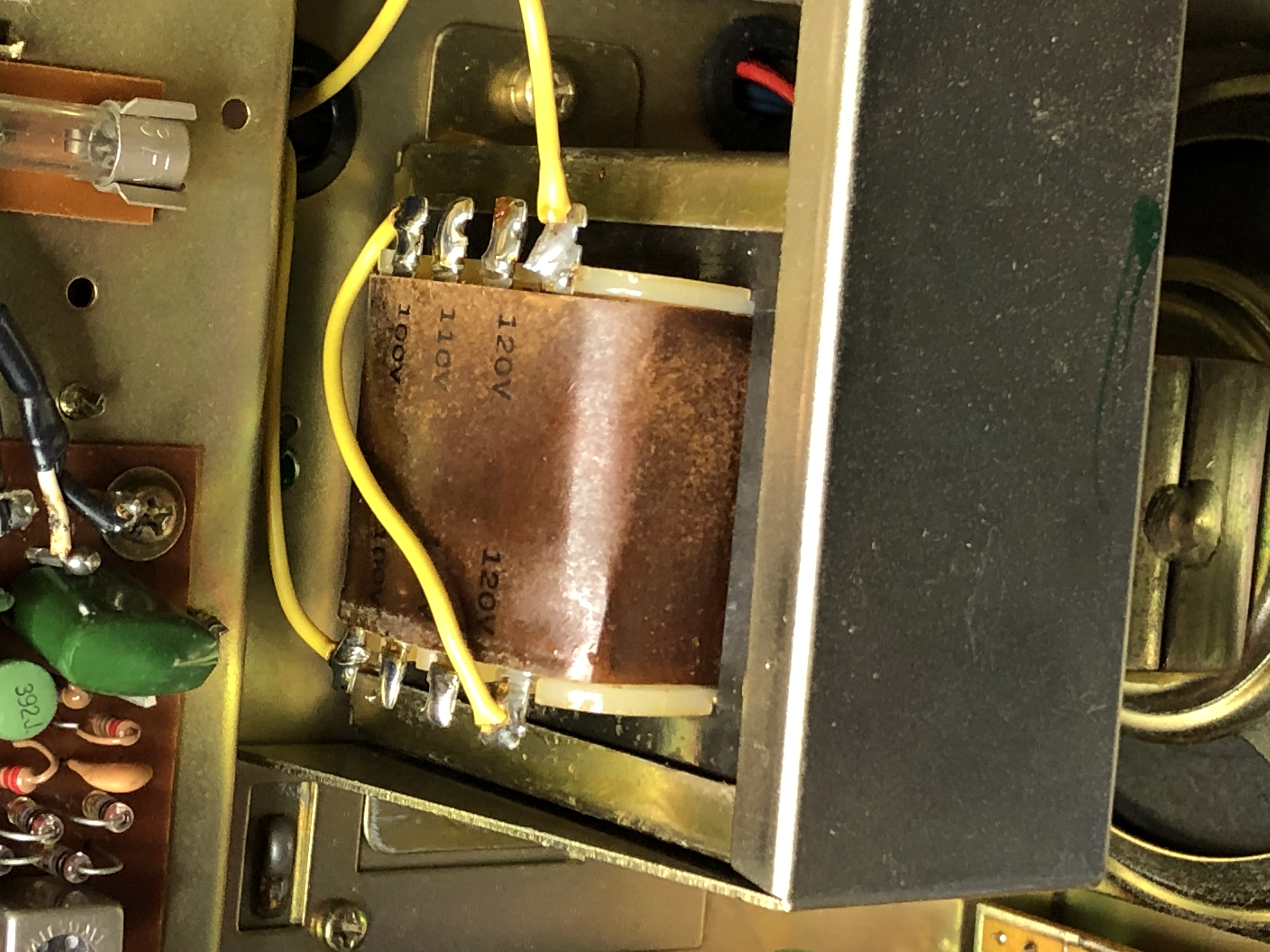

1.電源トランス・電圧設定の変更

イギリス仕様なので、トランス電圧設定の変更が必要です。

サービスマニュアルでは、「輸出モデルに限りマルチ電圧トランス使ってます」とあります。

配線図はコレ。

実際の配線。んーーー、240Vですわ...(あたりまえ)

日本仕様、100Vに配線組み直しました!

ヒューズも交換しました。240V-0.5A ですが、100V-1.0A とあります。

手持ちが4.0Aしかなかったので、とりあえずコレに交換。

2.MHz表示がおかしい・VFO軸がカックンカックン...これは問題だ...

VFO軸:軸受けならなんとかなりそうですが、バリコンが逝ってるのであれば、要交換です。

(動画) MHzのセグメント表示は正常なのですが、論理演算がおかしい。+20MHzになっている...13755kHz RNZ.Pacific受信してます。

MHz表示はおかしいですが、lock/unlockは正常ですし、受信そのものも超正常。

FRG-7と同様、非常に感度が良いです。Sメータもガンガン振れてイイ感じ。

駄菓子菓子!

玉切れしているムギ球があるので、交換部品をeBayで検索したのですが...全く出品されていない!

FRG-7やFRG-7700だと大量出品あるのですが、FRG-7000用は無い!

はてさて、どーしようかと、思いを巡らせてたところ...

3.ヤフオク!でもう一台!!

「通電のみジャンク品」が出てましたので、速攻で落札。

フロントパネルや外装は酷いですが、イギリス品パーツを移植しようと思います。

エージング初日は全体的に感度が悪かったのですが、ATTスイッチ on/off を繰り返したところ、感度復活しました。

ATT用リレーの不調(接点腐食)が原因でした。多分、要交換です。

よく見るとパーツの色、輸出モデルは黒色、国内モデルは茶色なんですね。

フルレストアのおおまかな目標です。

・内部の掃除

・フロントパネル、外装の交換

・玉切れのムギ球交換(LEDにするかも...)

・ケミコン交換

・RF調整

・IF(1st~3rd)調整

・AFの改善(スピーカー交換含む)

・VFOトラッキング調整(中心周波数と周波数表示が約1kHz下方にずれている)

・ATTリレーの交換

・その他

多分...夏頃までかかりそうです...。

IC-R7000のレストアはいつになるやら笑

それではまたっ!