WILLCOM用外部アンテナ 23段コーリニアアンテナの制作とその効果(2)

前回で材料と工具の準備が完了しました。

今回は、アンテナの完成までです。

アンテナ for PHS/WILLCOMのパフォーマンスを極限まで引き出すツール/WILLCOM用外部アンテナの製作

さんのページから、自作マニュアルのパーツリストおよび技術資料を参考にします。

■アンテナのパーツ

整合回路

・トップエレメント 1コ

・サブエレメントアパ 1コ

・サブエレメントロワ 1コ

メインエレメント 20コ

ラジアル 1コ

ケーブル 1コ

インターフェースコイル 1コ

パーツの種類が確認できたら、実際のサイズを計算します。

■パーツのサイズ計算と材料からの切り出し

波長と短縮率は以下の通りとします。

・波長

1λ=300/1900(MHz)=0.1579(m)

・短縮率

k1=0.66 (5D-2V)

k2=0.83 (5D-SFA)

k3=0.97 (銅線)

[トップエレメント]

1/4λ×k3+α+β=0.0395(m)×0.97+0.005(m)+0.003(m)=0.0463(m)=46.3(mm)

α・・ハンダ代 β・・調整代

ハンダ代部分は皮膜をカッターで削ります。

[サブエレメントアパ]

1/4λ×k1=0.0395×0.66=0.0261(m)=26.1(mm)

網線・・5(mm)

折り返し代・・17(mm)

ハンダ代・・5(mm)

先端部を折り曲げて網線とショートします。

[サブエレメントロワ]

1/4λ×k1=0.0395×0.66=0.0261(m)=26.1(mm)

網線・・5(mm)

ハンダ代・・5(mm)

[メインエレメント]

1/2λ×k1=0.0790×0.66=0.0521(m)=52.1(mm)

網線・・5(mm)

ハンダ代・・5(mm)

[ラジアル]

1/2λ×k3+α=0.0790×0.97+0.005(m)=0.0816(m)=81.63(mm)

α(ラジアルのハンダ代)・・5(mm)

ラジアル部の左側の部分について、マニュアルでは「任意の位置に切り込み」とありますが、

サブエレメントロワの計算に合わせました。

つまり、外部絶縁体が残っている部分を、

1/4λ×k2-γ=0.0395×0.83-0.010(m)=0.0228(m)=22.8(mm)

γ・・両端の網線の長さ合計

としました。

[インタフェースコイル]

同軸部分の長さ(A)を25(mm)として計算します。

A/k2+B/k3=1λ

なので、

0.025/0.83+B/0.97=0.1579

B/0.97=0.1579-0.0301=0.1278

従って、

B=0.1278×0.97=0.1240(m)=124.0(mm)

となります。

網線ハンダ代・・5(mm)

芯線ハンダ代・・2(mm)

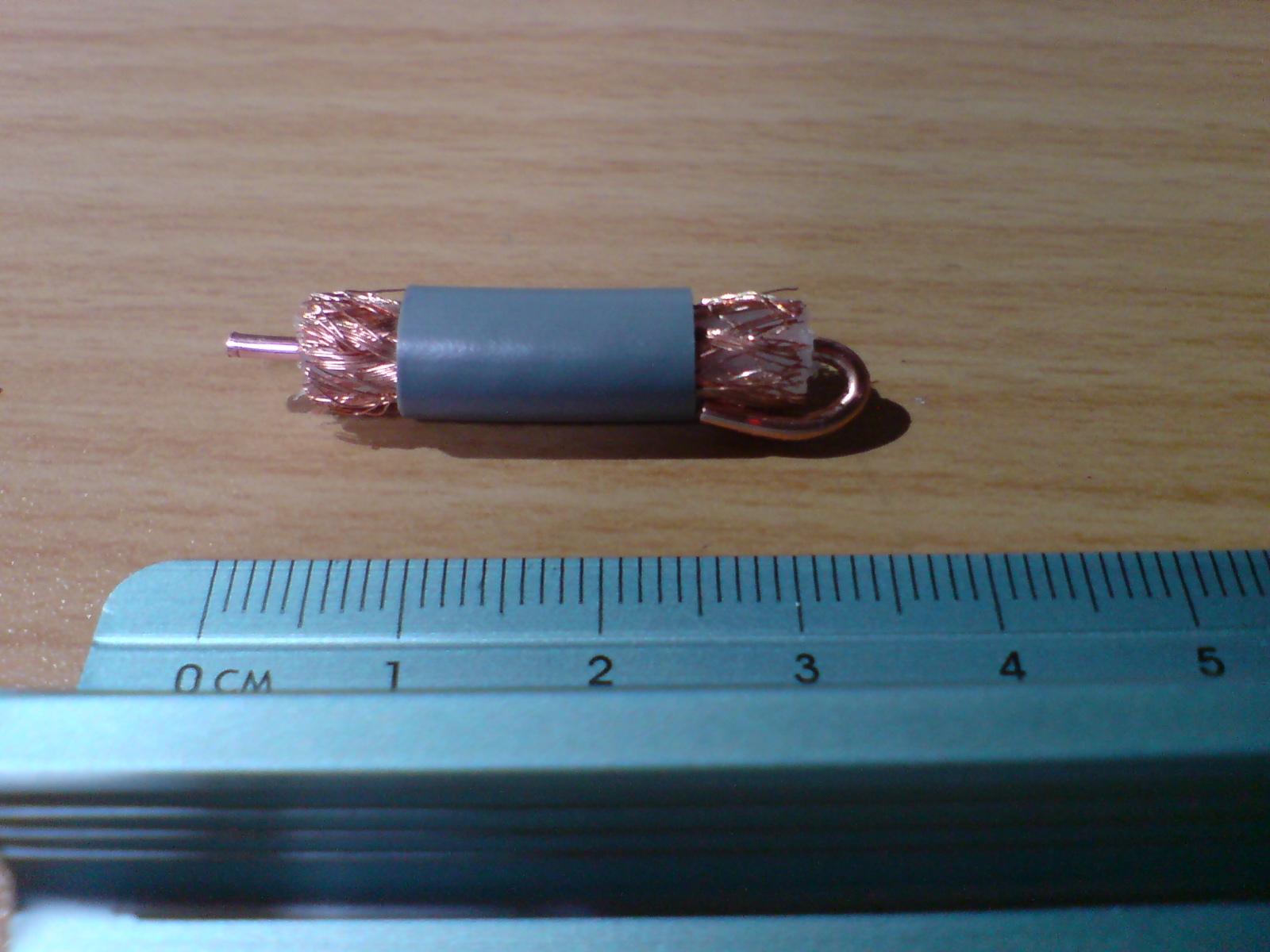

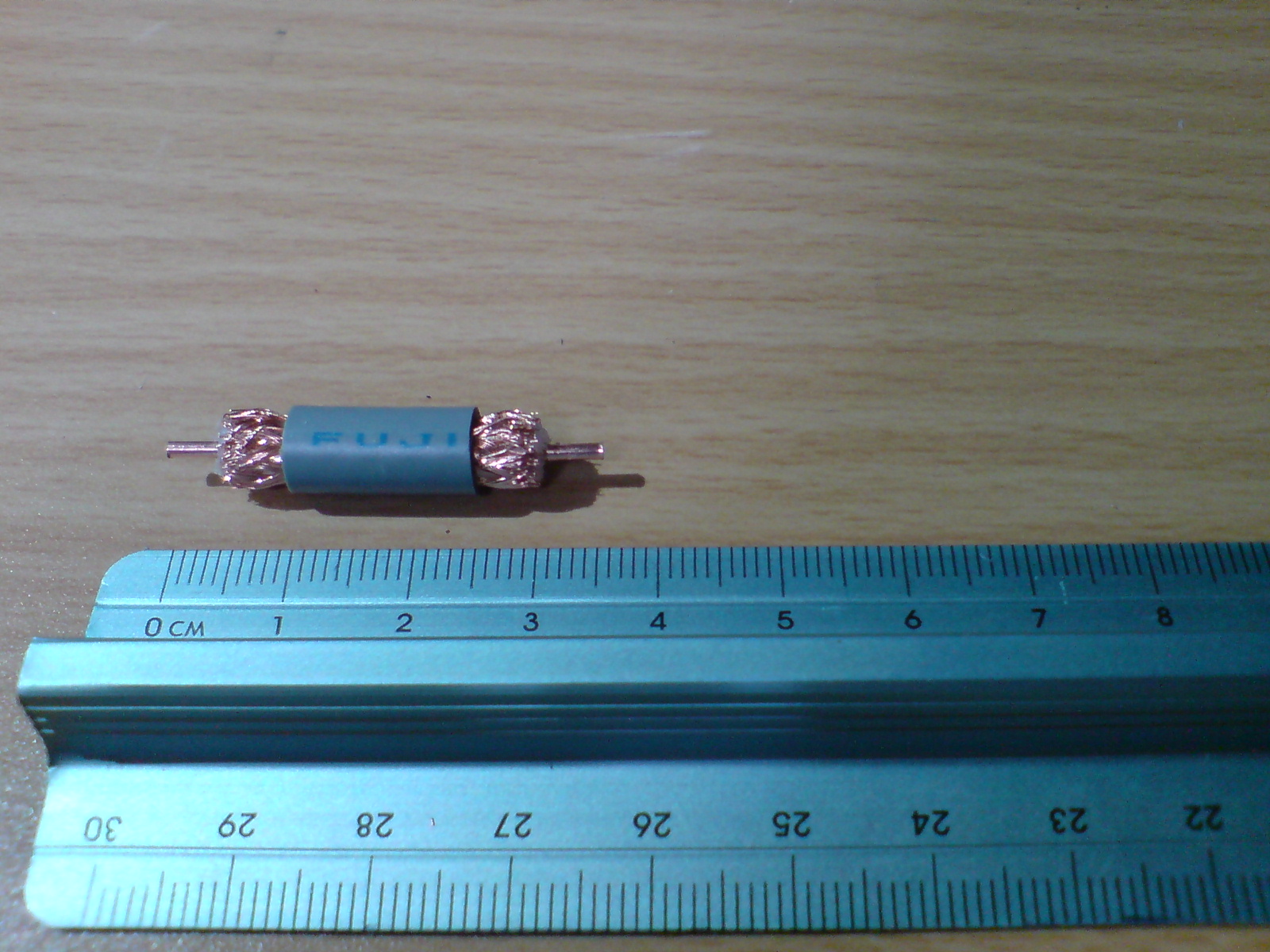

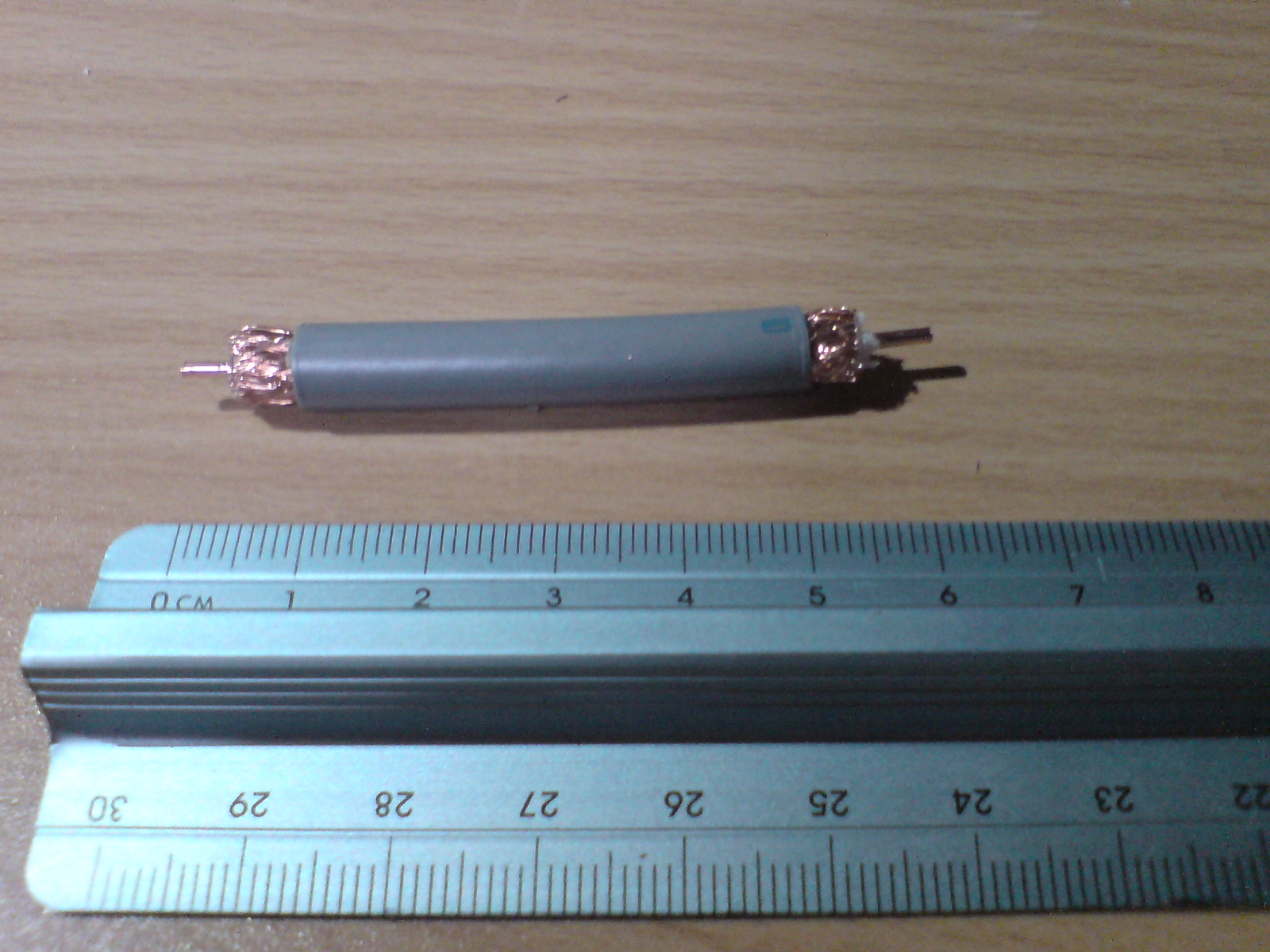

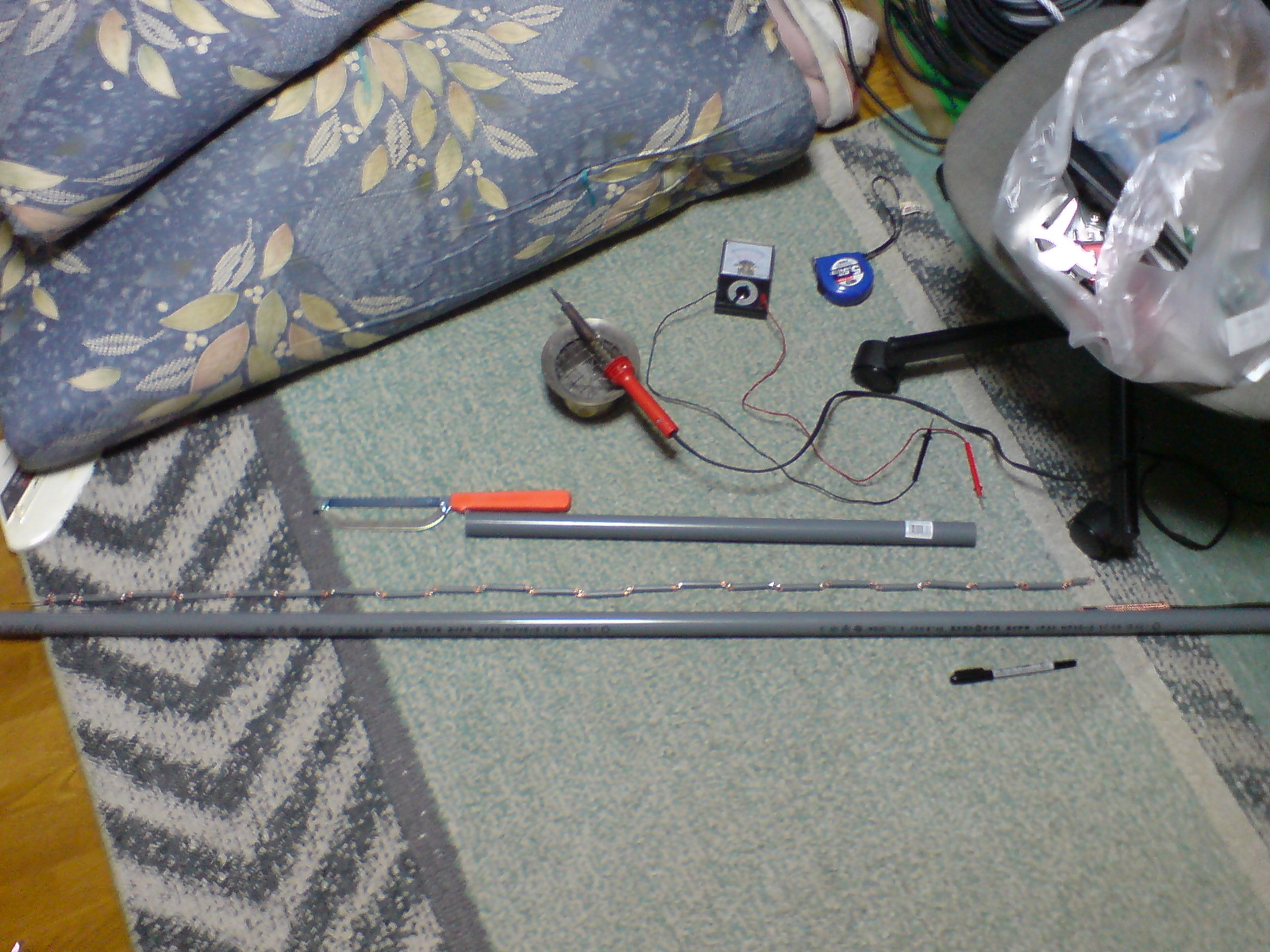

切り出したインタフェースコイルの銅線とインタフェース部の同軸部分。

コイル状にします。

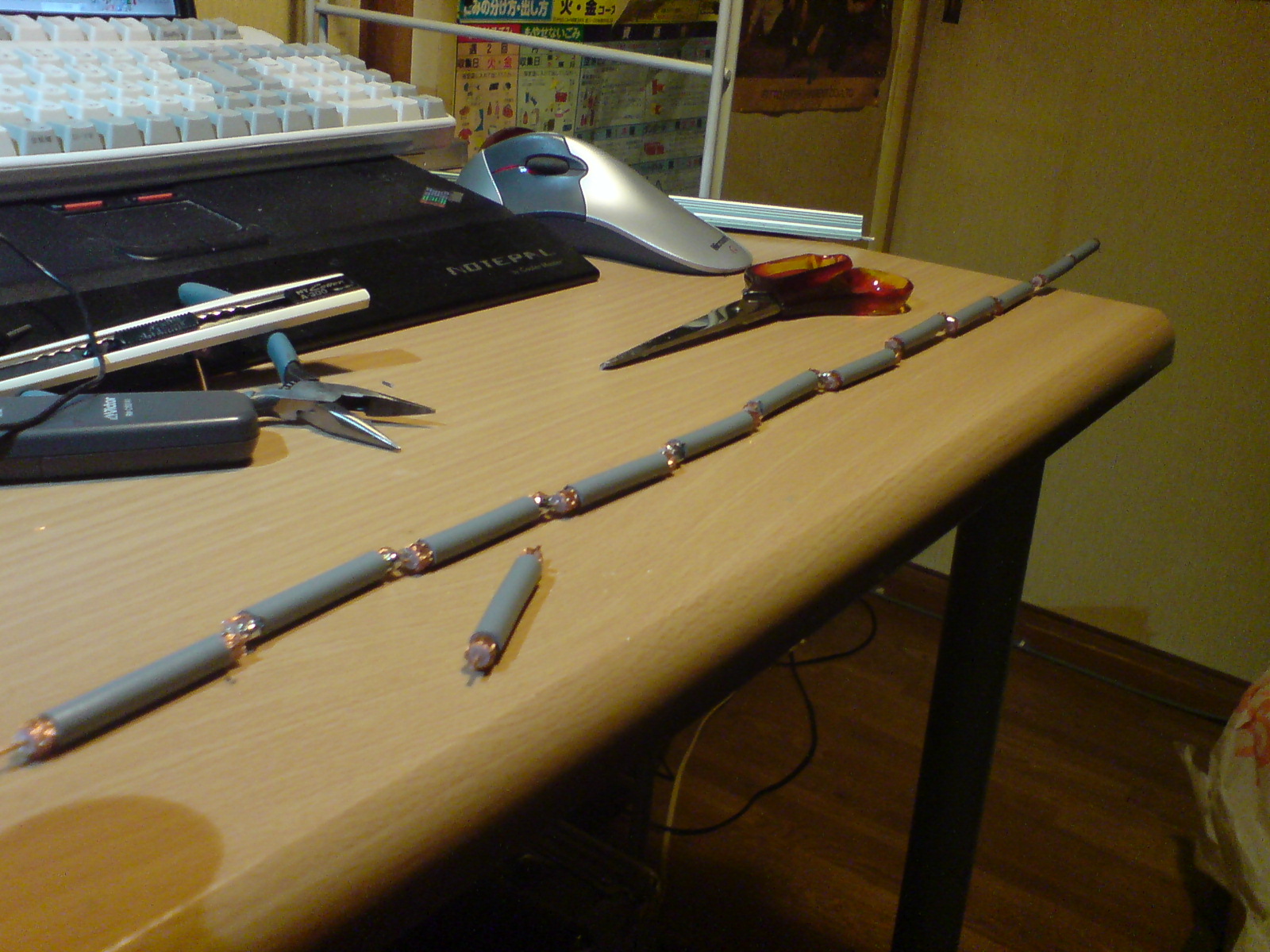

これでアンテナパーツが全て揃いました。

パーツ全体です。(コイル状にする前に撮影したものです)

■アンテナの組み立て

組み立てを参考にしてハンダ付けしていきます。

①トップエレメントとサブエレメントアパをハンダ付けする

②メインエレメント20コをハンダ付けする

ここでは芯線と網線を交互にハンダ付けしますが、

この時お互いがショートしていないかをテスターで確認します。

また、非常に単調なので音楽でも聴きながら作業することをオススメします(笑)

ハンダ付けしてから思ったのですが、

ハンダ代は7(mm)にしたほうがいいようです。。。

③20コが繋がったメインエレメントとサブエレメントロワをハンダ付けする

④完成した①と③をハンダ付けする

⑤塩ビパイプを140(cm)に切断しレドームとする

あとは、ケーブル部を作ってアンテナ部と結合するのみです。

⑥ラジアルのハンダ付け

ハンダ代にハンダを流し込みます。

ラジアル部が指定の長さになるようにビニールテープで固定します。

⑦アンテナ下部用の栓をケーブル部に入れる

入れた栓の中に、防水対策としてタキボンドを大量に流し込みます。

ちなみに、タキボンドは固まるまでに約1日かかります。。。

⑧アンテナ部とケーブル部をハンダ付けする

⑨誘電体のプチプチシートをアンテナ部の長さで切断する

⑩誘電体をアンテナ部に巻き付けレドームに格納する

これは後に制作した簡易アンテナのものですが、

こんな感じです。

なお、アンテナ下部の栓は、水が侵入しないようにタキボンドでがっちり固めます。

また、アンテナ上部ではトップエレメントの調整分がはみ出るように

レドームに格納します。

⑪インタフェースコイルと同軸をハンダ付けする

実際のアンテナ設置後に作り直ししますが、この時には調整用として

インタフェース部を作っておきます。

この時の引き込み同軸ケーブル長は20(m)です。

これでアンテナ上部の栓を除いて組み立てが全て完了しました。

■調整

アンテナをベランダに仮置きし、電界強度を測定して調整します。

専用の測定装置がないので、WILLCOM 03にW-ZERO3 Monitorをインストールして測定しました。

最大dbになるまでトップエレメントをヤスリで削っていきます。

実際には2.5(mm)削りました。

この段階で、アンテナ上部に栓を取り付けます。

防水対策としてタキボンドでがっちり固めます。

タキボンドが固まるまで約1日放置して待ちます。。。

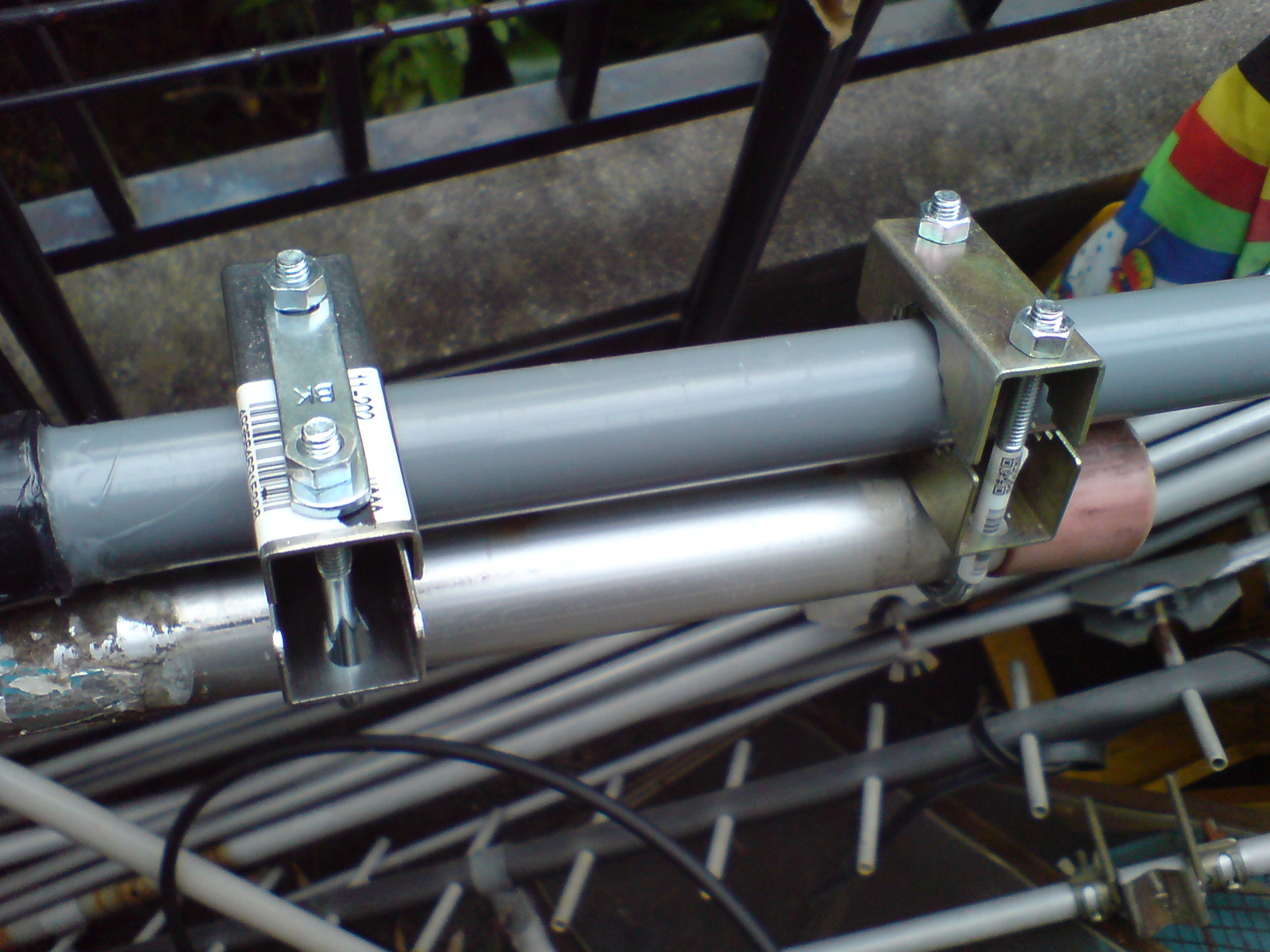

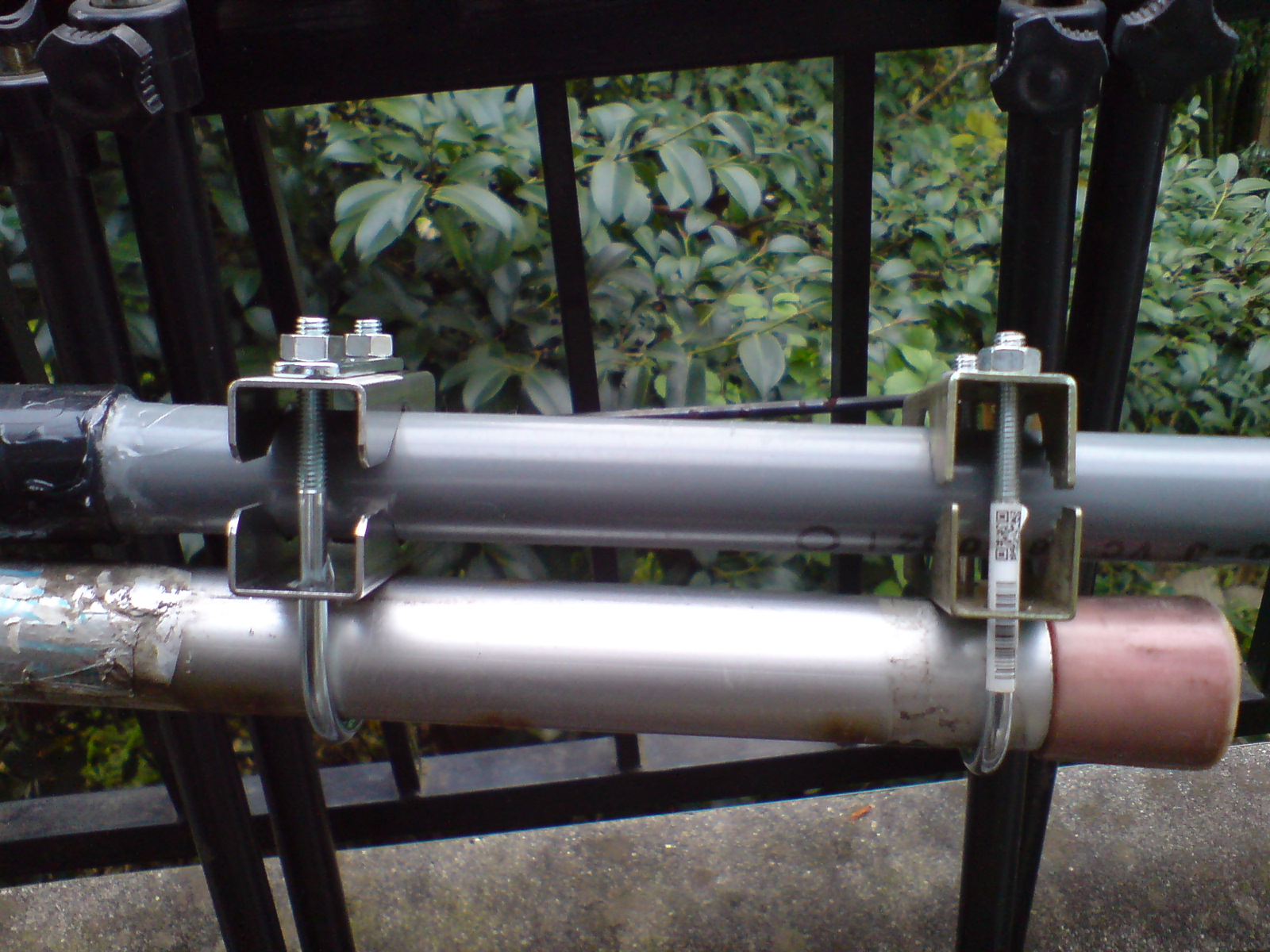

■アンテナ設置

マストには物干し竿を使用しました。購入できる最大の長さのものです。(約3m)

マストとレドームをU字ボルトでがっちり固定します。

マストをベランダ手すりに固定してアンテナ設置が完了です。

久しぶりにまともなアンテナ作ったなぁーというのが正直な感想です。。。

うむ、BCL魂が復活しそうです(笑)

最後に(これが一番厄介で面倒なんですが)同軸ケーブルを部屋まで引き込みます。

結局、引き込み長は14(m)になりました。

引き込み完了後に、インタフェース部を作り直しします。

ここまでで3日かかりましたが、まぁ、こんなものでしょう。

次回はアンテナの効果について報告します。

ではでは。。。